1. ED(Emergency Department, 救急救命部)とは、ER(Emergency Room, 救急救命室)とも呼ばれる。St. Joseph medical centerのEDでは、1日に150人、年間55000人の患者が来る。 忙しいときで、医師3,4人、医師助手、看護師14人、技師5人、病棟の事務員3人がいる。救急で入ってきた患者はいつでも診るが、同じ組織の別の病院と提携していて、 1日ごとに交互に患者を受け入れている。

この病院では心臓病の治療に力を入れていて、心臓カテーテルが頻繁に行われている。2年半前は、心筋梗塞を起こした人が「EDのドアに到着」→「心臓カテーテル」→「治療」→「筋肉に血流が戻る」 という流れに108分かかっていたが、現在では64分まで短くなっている。以前は救急車から電話がかかってきても患者が来るまで単に待っていたが、現在では救急車からEDの医師に直接電話がかかり、 患者が到着するまでに心臓カテーテルの必要性を判断して、患者がEDに到着してもEDにいる時間が短くなるよう、すぐに心臓カテーテルにとりかかれるようにフローを変えた。 そのような質改善には情報の専門家が貢献していて、看護師のチャーティングからそれぞれの時間を計り、結果を臨床側にフィードバックしている。心臓の病気の他に、肺炎の患者の場合、抗生剤の投与の仕方や、 高齢者、障害者、病気にかかりやすい人へ肺炎の予防接種を受けるよう勧めることや、中心静脈の際に入れる場所、感染症の有無、早めに抜くことを様々なデータを見ながら心がけている。また病院側は、 国の臨床指標を集める機関へ、行われた治療の内容を送らなければならず、入院時の診断ではなく退院時の診断のみを送る。

アメリカの救急車、救急救命士には公共と民間の2種類ある。救急救命士の挿管の訓練に関して、マネキンに対して2回、人間に対して10回、そのうち8回は手術室で麻酔科医監督のもとで行われ、 2回は実際に出動して経験のある救急救命士の監督のもと行われる。この病院があるピアス郡では、救急救命士による挿管の成功率は全米で一位である。

アメリカでも先進的なことだが、この病院ではEDに薬剤師が毎日20時間勤務している。もう一つの病院では10時間である。

2. 今アメリカでは、役に立つサービスが十分に使われていない、不要な処置、過度な処置が行われている、医療事故が起こっているので、医療の質や安全が重要なものになってきている。 それらは、人々に問題があるのではなくシステムに問題があると21世紀では考えられており、システム改善が行われてきた。

| 1906 | 「THE JUNGLE」出版により食品医薬品局 |

| 1926 | 初の食品,医薬品,臨床のケアについての質に関する標準 |

| 1945 | 産業部門での質管理 |

| 1965 | 社会保障制度 |

| 1989 | AHRQ |

| 2001 | IOM |

現在では、治療の部分では、システムエンジニアはシステム的なこと、施設では用途別に最適な施設の構築、医療スタッフの資格審査を見直している。 資格審査の見直しが行われ、1989年ニューヨーク州では、500人が医師免許を持たずに医師として働いていたことが発覚し、この病院でも3人そのような人が求職してきた。 今では、医師の成績表、スコアボードが出されるようにもなっている。

将来医療が目標にしていることは、

昔は臨床の面のみで病院の質を評価していたが、現在では「臨床結果」と「患者満足度」の2つの側面を総合して評価をする。 アメリカの場合病院評価は、州の条件にもなっているが、病院の認証のため、診療報酬のために必要となる。この夏から、 臨床結果(70%)と患者満足度(30%)の2つのスコアにより診療報酬が決まるようになる。

Joint Commissionとは米国の医療評価機構で、病院として機能させる許可を出している。この団体では病院が達成しなければいけない臨床のケアとして、 心臓発作のテスト、肺炎、産科、子供の喘息、外科、精神(最近追加)について標準化されている。かつては入院患者だけのデータを見ていたが、日帰り手術等も行われるようになり、 外来も含め評価するようになった。公共でも民間でも国の臨床指標は変わらず、同じもので判断する。トップ20%以内に入ると表彰される。

このような質評価を、病院のトップの人から最前線の人達まで伝達するために、レポートデータ(質をレポートするもの)、ミーティング、 イントラネット(病院内限定のネット回線)、クオリティーボード(部門ごとに質を概略したポスター)が使用されている。

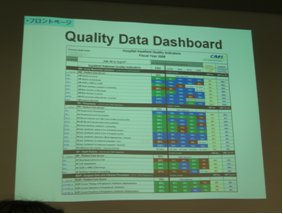

ダッシュボードというもので、赤は国の平均以下、緑は平均、青はトップ10%以内と各部門の評価を色分けしたものを作成している。 赤の部分は改善チームを構成して改善努力をしている。

HCAHPS(Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems)とは、医師や看護師の患者とのコミュニケーション、すぐに診察を受けられるか、 病院の総合的な評価などの患者満足度調査である。

3. アメリカには2年間のプログラムを受けて州の認定を受ける、呼吸療法士という職種があり、心臓と肺の病気を持った患者に対して仕事を行う。 この病院では、心肺両方の疾患を合わせ持っている人が多いので、同時に両方に対して治療を行う。心臓の方の治療に関しては、心電図のモニター、 心拍のモニター、トレッドミル、肺の方は、肺容量測定、喘息患者の呼吸療法、呼吸音の確認、人工呼吸器の管理等を行っている。 人工呼吸器の管理をするところが呼吸療法士の仕事の中で一番難しい。心肺蘇生を行うときは、医師、看護師、呼吸療法士2名のチームで行っている。 急性期ケアの病院、リハビリテーション、長期療養施設、在宅、ヘリコプターによる搬送、呼吸療法士の学校に実習の教育、長期的に人工呼吸器を付ける必要のある患者のケアなどで働いている。

医療の質改善で医療スタッフの資格審査が見直されるまで、多くの無免許者が免許を偽造し、医師として働いていたという事実には非常に驚かされた。 医師という仕事は、生死と隣り合わせの仕事であるにもかかわらず、そのようなことが許される法の落とし穴の怖さを感じた。

また、自分は医師を信じて疑ったことが無かったが、無駄な治療が行われている可能性について初めて考えさせられた。 治療を始め、物事を標準化する必要性を更に感じた。標準化をするにあたって、データ収集が必要となり、病院内で発生する情報を取り扱う人物が必要になり、 そのような新たな医療分野の確立が医療の質の向上に繋がることを目の当たりにした。

エバーグリーン総合センターのヘルスライン、テレフォントレアージを実際に傍聴出来たことは、とても貴重な経験であった。 子供が突然熱を出したとき、少し深刻な怪我をしたとき、すぐに病院に行った方がいいのか、行かなくても大丈夫なのか、これからどうしたら良いのか、 ということを信頼して相談出来る人がいることは、実際に始動するとなると経費など様々な問題が浮上するだろうが、患者側からも病院側からもとても有効な手段だと思った。 VAへ訪問したとき、黒人の医療従事者が非常に多いように感じた。民間と公共の病院で、人種差別のようなことが関係しているのかということにも新たに疑問を持った。