—目次—

精神科の医療組織,Sound Mental Health(SMH)でも働いているUWの講師のGretchen Murphy 先生のお話を伺った.

SMHでは,行動学的・精神的に問題がある人,化学物質・薬物などへの依存がある人に対して精神コンサルトのサービスを行っており, 毎年約1万4000人の患者にサービスを提供している.「誰でも回復する可能性はあり,自身の今までのことを修正し,向上する可能性を秘めている」 という理念を持っている組織の方針を基に,サービス提供の活動の範囲を広げている.

また,ワシントン州では近年,肉体的な病気や精神的な病気に対しても同じような支援が必要だと考えられ,精神科医療の重要性が高まっている.

SMHでは,患者をペイシェントと呼ばずにクライアントと呼んでいる.

サービスの対象は子供から成人,高齢者まで全ての年代をカバーし,クライアントによって異なる様々なニーズに対応できるように努力している. サービスの一部として,住居に対する支援や虐待・家庭内暴力の被害者へのケア,刑務所から刑期を終えて出所した人たちへの支援などを行っている. また,身近な人の死を受けて少し精神的に参っている,一時的なうつになっている人などに向けた短期期間のサービス提供から,重症な精神疾患を持ち, 過去何年も働くことができないという人への長期期間のサービスまでそれぞれのクライアントに合った支援を行っている.

仕事またはボランティアとして働き、そして適切な居住環境を提供することによってクライアントの回復が可能になると考えている。

様々なクライアントのニーズに応えるために支所は14カ所に置かれており,入居施設は3つ,合計 110名が入居可能である.

これらの支援サービスを必要としているクライアントは状況がとても複雑なため,そのような人たちに関わるHIMを構築していくのは非常に複雑な面もある. 精神コンサルトのサービスを行うために,クライアントとの契約,そして連邦政府から出る補助金に関して決められている規則に対応するためにHIMの人材を活用している.

精神コンサルトでは,クライアントが電話をかけてきた時点から情報システムの活用が始まり,クライアントの基礎的な情報(名前,年齢,家族構成,居住地など)を入力する. そしてなぜこのサービスに電話をかけてきたのか,どのような支援を必要としているのか話しながら理由を聞き出していく.電話を受けるスタッフはカウンセリングのバックグラウンドを持っている人で, 電話での会話からクライアントが危機的な状態にあれば,すぐにサービスを開始する努力をする.あまり危機的な状況でなくてもコンサルトの支援を行った方がいい場合は約7日以内にクライアントと会うことになっている.

クライアントへのサービスの大半は外来ベースで行っており,基本情報がわかった段階でアセスメントを始めるが,スタッフが面談を行いオンラインで情報を記録する.このアセスメントは約1.5時間かけて慎重に行っている.

初期のアセスメントが終わった時に,クライアントに対して特定のプログラムが必要かどうか,カウンセラーが判断をし,薬物依存などがある場合は更なるアセスメントを行う.また,現在の雇用状況や, 再び仕事することが可能かどうかのアセスメント,文化的な背景に対するアセスメントも同時に行う.

ここまでの評価が終了すると,クライアントに対する治療計画を立てる.治療計画は治療をする側だけが勝手に立てるのではなく,クライアントも参加しながら治療計画を立てて行く.治療計画はコンピュータ上で作成していき, ケアプロセスを作って,クライアントの治療目標の設定を行う.その目標に向かってクライアントの状況がどのように改善しているのかを記録することができる.

プログレスノートは目標に沿ってそのクライアント回復状況を時系列的に記載し.進展に従って定期的に評価を繰り返していく.評価の結果,クライアントがこのプログラムを終了してもいいという判断が下るとディスチャージ (退院許可)を立て,退院し(施設に入居していた場合)プログラム終了となる.

4年前から精神コンサルトのサービスを始めており,現在プログラム自体を再評価する時期に来ている.どのように変化を加えたらいいかを評価し,新バージョンのシステムを導入する際にはそのまま新しいシステムを採用するのではなく, その中に自分たちはどのようなものを入れていきたいか,どの部分に優秀性を加えたいとかいうことを検討しているところである.

記録は電子カルテを使用しているが,クライアントの紹介元である医療機関からの資料や,出所した刑務所からの資料,クライアントが同意してサインをする書類など,様々な機関から上がってくるため,元々電子化されていない紙の書類に関しては, スキャニングをして電子カルテの中に取り入れるプロセスを取っている.

また,サービスの対象者が精神的な悩みを抱えている人たちであるため,プライバシーの保護は通常の医療組織の患者よりも,より多くの配慮をしていて,情報システムのセキュリティはバイオパスワードを使用している. バイオパスワードは数学的に複雑なメトリクスであり,使用者のキーボードタッチを2ヶ月間記録し,その人のバイオパスワードが取得できるものである.

アプリケーションは様々なラボで使用されており,UWの学生は実際にHIMが現場で使用している以下のものを活用しながらスキルを習得していく.

1の「Power Chart Organizer for Peterson」のEHRに入力する基本情報は,患者氏名,年齢,性別,診療情報ナンバー,アドバンスディレクティブ,診断結果,検査結果,ディスチャージ,退院時サマリなどがあり, 診断に関する記録は時系列に並ぶ.日時ごとに比較,日付・サービスタイプによるソートをすることも可能である.

※アドバンスディレクティブ:今多くの組織で使用し始めているもので,アメリカでは良く知られている.病気で自分の命が助からないかもしれないという状態になった時に,こういう治療を受けたいという自分の希望を示すもの. 延命装置や人工呼吸器付けて欲しくないなど,希望があれば法的に認可される形で事前に自分で記載し,自身の治療を受ける病院に登録しておくシステム.これにより,脳死状態となってコミュニケーションができなくなった場合などに, その人がどのような希望を持っていたかを把握することができ,治療方針の検討が行われる.

HIMの教育プログラムを持っている学校は登録を行うとエンコーダー/グルーパーのソフトを使用でき,大学に割り当てられている記録の"セット"を使用する.学生のコーディング演習の際に, エンコーダーの入力練習の目的として患者の状況が記載してあるシナリオを与え,コーディングサマリの読み込みの実践や,コーディングのデータを提出させる.

傷病名や診断的処置に対してコードナンバーが表示され,右の方には診断,検査,CTナンバー,患者の状態の記録がされる.

色がついているところはアラートの意味を示し,コーディングに対して何か間違いがあると,再確認しなければいけないという警告を与える.変更ボタンを押し, コーディング内容を修正するとアラートの色が消える.

外来の支払いに関して,どれだけの診療報酬が付くかがわかるAPCというシステムがあり,APCのナンバーもこの画面に表示される.

国の組織としてアメリカ医療情報管理協会がある.UWのHIM養成プログラムで使用するアプリケーションにセキュリティが正確にかかるように, 国の組織とベンダーが協力して管理を行っている.UWではセキュリティの管理を実施しているが,これは強制的なものではなく任意で行っており, 使用する学校側がセキュリティを使用したいという希望があれば有料で使用できることとなっている.

Carole先生はUWの講師としてパートタイムで働いているが,それ以外の時にはプロジェクトのコンサルタントをしており,そのプロジェクトについてお話していただいた.

プロジェクトの対象はシアトルにある大きな医療組織と医師の開業医グループである.それぞれの組織全体が電子カルテを導入し, 活用する準備が整っているかどうかのアセスメントを行った.診療情報管理の準備が整っているかということについてもアセスメントを行うが, 電子カルテ導入に対する組織全体の戦略と,現在組織として具体的にどのように動いているかの2つにポイントを置いて調査を行った.

電子カルテ導入の際には,操作をする段階で紙の診療記録を扱う場合と異なった機能が要求され,人員の持つスキルも問われる.

このプロジェクトは10〜12人のプロジェクトチームでメンバーは大きな医療組織,Carole先生が属している企業,その他のベンダーで担当者の入れ替わりや, プロジェクトの最中に企業の買収などがあったため,プロジェクト終了に2年半かかった.参加組織が大きな組織でもあり, また,このプロジェクト自体も大きな企画であったためプロジェクト進行に随分時間がかかった.対象の医療組織の施設が新しいこともあり, その中でITのプログラムをどう構築していくかを考え検討した点でプロジェクトは非常にうまくいった.プロジェクトに参加し, また買収も行ったベンダーはこのプロジェクトの成果が会社自体の強みになるほどうまく成功した.

Susanさんはアメリカで最大の医療組織であるVeterans’ Affairs(=VA)の情報システムサポートディレクター・HIM部門の管理者の方であり, VAで行っているHIM志望者向けのインターンシッププロジェクトの担当者である.

VAの全職員の平均年齢は41.3歳であり,現在職員の高齢化が問題となっている.そのため,十分なHIMの管理者が必要であることを目的として 「テクニカルキャリアフィールド」という大学卒業後のインターンシッププログラムを創出し,HIMの人材育成の強化に役立てている. UWのHIHIM学部の卒業生がこのプログラムに参加したのは2004年からで,2年間のインターンシッププログラムで給料制であり, 教育費または研究費が支給される.インターンシップを行っているVAの施設はアメリカ全国で12施設しかなく,参加希望者の競争が激しい. また,参加者はインターンシップを始めて1年以内にRHIA(Registered Health Information Administrator),RHIT(Registered Health Information Technician)の 資格を受験しなければいけない.

インターンシップの1年目から2年目にかけて,アメリカ全国でどこのVAの施設に配置されるかが決定する.より良いインターンシップが出来た人がHIMのスペシャリストとして VAで働いて欲しいというプログラムの目的がある.

まずVAのHIM担当の職員がプリセプター志望の申請を組織に行い,インターンシップを受ける旨を伝え,組織が承認したらインターンシップのポジションができる. その後どのようなインターンシップを募集しているか広報をし,志願者を募る.Susanさんが3年前にプリセプター希望を提出した際は,21名の応募があり,書類審査をし, 最終的に面接を行ったのは7名,うち2人が合格した.

今までUW出身のHIMからのインターンシップ参加希望者は10名で,その内4名はシアトルのVA,6名は他の市のVAでインターンシップを受けた. シアトルでのインターンシップが決まった4名のうち2名は現在VAで働いており,1名はテレメディシンを担当している.他はHIMのディレクターとしてVAの個人の医療情報記録 (My HealthVet)のコーディネータをしている.他2名は他のVAの施設でHIMのディレクターをしている.

Intern Responsibilitiesといって,このプログラムでどのようなことをしなければいけないか,個人的な開発計画,目標をプリセプターと共に計画する. そして毎年,どのようなことを達成したかを書類に記載する規則となっており,インターンシップ参加者を含め,VA職員全員はチェックリストを記載しなければいけない.

TannerさんはUWのHIHIM学部の卒業生であり,現在Sound Mental Healthで働いている.UWの学生時代は現在在籍している学生と同じように 現場に即したHIMのManagement Projectを行っていた.今までの学生のプロジェクトでは,臨床制度,オンライン化,プライバシー, 感染コントロールなど,様々なものをテーマに取り上げ実践してきた.

実際にTannerさんが学生の時に行ったプロジェクトは,Sound Mental Healthで活用するための,オンラインで治療計画を立てるというプロジェクトであった.

Sound Mental HealthはWA州の西部の地域で一番,精神医療の提供に力を入れている組織である.現在,紙の記録の方式から電子カルテへの移行期であるので, 紙と電子カルテの両方を併用しているが,オンラインで治療計画を立てることができ,患者の目標に合わせてどのようなことを行ったらいいか, そしてオンラインでの記録により現状の把握もできるシステムを作成するためのプロジェクトを実施した.しかし,Sound Mental Healthでは将来, 統合的な電子カルテ化を行うのが目標であるため,このプロジェクトはごく一部のものである.

Sound Mental Healthのクライアントにオンラインのトレーニングシステムがあまり使われていない理由として,標準化されたトレーニング方法とその資料がなかったことが挙げられたため, それらが必要だと考えた.

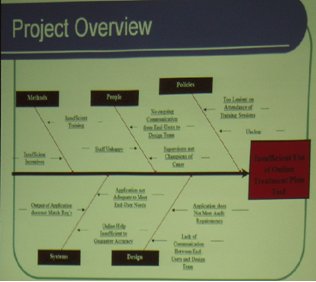

このプロジェクトの最終的な目標は,標準化されたトレーニングプログラム・その資料を作成することとクライアントのトレーニングを記録していくことであった. プロジェクト実行までには,フィッシュボーン分析を使用してどの分野に問題があるのかを細かく分析した.

オンラインで使用するためのツールは全て自ら作成し,個人指導が可能なものに仕上げることを目指していたため,スクリーンの画面がどのような時に, どういうことをしなければならないのかという説明を左側に表示させるようにした.

トレーニングプログラムの標準化の決め方は,管理者の方から組織がどういうことを必要としているか,どの部分が標準化された方がいいのかを聞く. そして現場サイドの意見も聞き,その両面の話を聞いてからトレーニングの標準化を考えていった.精神疾患のクライアントが対象なので, 治療計画を行う際にフレームワークは柔軟なものでないと使えないという点に注意した.

トレーニングプログラムをオンラインで行う利点としては,よりクライアントの現状に即した記録を取って,把握をすることができるという点である.

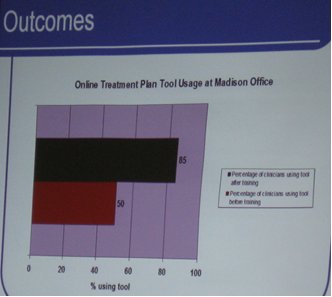

実際の現場で,10人以下の小さなクライアントチームに対してトレーニングプログラムの実証を行った.このプロジェクトの実施前は, オンラインでのトレーニングツールをそのクライアントチームの50%しか使用していなかった.

このプロジェクトで提案,実行したトレーニングプログラム使用してからは85%の使用率に向上させることができた.この結果の要因としては, 以前はトレーニングツール利用の中で使い方がバラバラであり,ユーザーにとって様々なフラストレーションがあった.

→ツールの使い方を標準化させたところ,スムーズに行えるようになった.

現在,TannerさんはSound Mental Healthで働いているので,トレーニングを受けるクライアントのアドバイザーをしている.

組織に対して今までの仕事のやり方の変化をもたらすことは非常に大変であり,プロジェクトを実行する上で一番大変だったことは, 現場の人たちの抵抗があることだった.提案側が,新しい方法の使い方が簡単だと思っていても,現場の人にはなかなか伝わりにくく, 抵抗もあったので難しかった.このようなプロジェクトを成功させるためには,現場の管理者(権力を持っている人)を味方につけて, プロジェクトの協力をお願いする.管理者のサポートが得られれば,現場で働く人にも伝わってスムーズに動くことができる.

Management ProjectⅠでは,病院,クリニック,ソフトウェアのベンダーなど様々な組織の現場視察を行い,現場の様子を観察・把握し, 働く方々と学生がディスカッションをする機会を設けた.実際に地域社会・コミュニティに出て行き,現場で働いている方にお話を聞くことができるため 学生は貴重な機会が与えられる.

この授業を履修している学生は30人,実際に現場視察に行くことができた学生は25人ほどであった.現場視察に参加できなかった学生たちは当日視察の様子を撮ったビデオを 図書館で借りて見ることができる.

患者部屋,医療スタッフ職場がどのようにセットアップされているのか,看護師の方が作業をする場所,組織の医療情報システムなどを見学し, HIM部門の方々と学生がどのようなプロジェクトをやっているのかということについてディスカッションを行った.

HIM部門の部長の方はUWのHIM養成の学部卒業生であり.臨床記録類をどのように管理しているか,情報の電子化についての見学,ここでも学生がディスカッションを行った. 現場見学では,今までのカルテ類やその他の記録類が全て保管されているサッカー場ほどの大きな部屋を案内してもらい,書類保管場所の見学も行った. 部屋の広さは9600平方フィートある.

最後の学期でCapstoneというプロジェクトが与えられる.以下のプロジェクト一覧は昨年度行われたものである.

プロジェクトはコミュニティの組織で医療情報の仕事をしているプロの人たちに呼びかけて提案してくださった. プロジェクトは学生何人かでチームを組んで行う.最終的にこのプロジェクトが修了した時点では専門的な最終報告書を作成し, 現場に提出する.

Binhさんは上記の4「Scanning Process Analysis」プロジェクトを行った.プロジェクトの目標は,ワシントン大学付属病院(UWMC)の書類の スキャニングプロセスにおいて最適化された妥当性のある生産性を達成すること.つまり,プロセスに必要な適切なスタッフのレベル・人数を決定し, 一定期間にスキャンする資料量を増加させ,保険会社からの医療費の支払いが組織に入ってくるまでの所要時間を削減することであった.

学生側の提案は現場の人にインタビューをして聞いたことを基にしている.医療記録管理マネージャー,現場監督,アプリケーションサポートアナリスト, 準備作業のマネージャー,スキャン作業の責任者,コーディングのマネージャーたちに話を聞いた.

Binhさんがプロジェクトを行った時点では,UWMCは2006年からハーバービューメディカルセンター(HMC)で書類をスキャンして電子化する作業を行っていた. HMCの場所と電子化をするための機器類を借りている理由は,HMCが書類の電子化を1996年から行っており,経験を積んでいたため,電子化に対するプロセス, 方法を詳しく把握していたからである.

UWMCの資料スキャニングは外来13ユニット,入院病棟3ユニット,緊急病棟を対象としている.作業を担当していたのはUWMCのフルタイム職員の8人とHMCのフルタイムの 職員4人であった.この作業を行うために,HMCとUWMCとの間に宅急便を行き来させてUWMC→HMC→UWMCという流れを使用していた.

紙の書類はホチキスやスティッカーが付いているためそれらを外し,スキャナに合わせて一まとまりの量に分ける作業

(①で分けた書類の枚数等をチェックする)…UWMCの担当者が行う

スキャナに付いているモニターで書類が適切にスキャンされているかどうかを監視し,画像の品質,書類が正しい向きにあること,書類の枚数を確認する. エラーがあった場合は訂正する.書類によってはカラー部分のものがあるので,カラーになっていない場合はスキャンし直す.

提案の実行は2008年の8月から開始する.

UWMCのスキャンプロセスに対して,4つのステップの作業基準を提案し,準備作業では,一作業時間あたり340ページから550ページをやることを仮定した上で, スキャニング,品質管理,最終検証のそれぞれの作業の所要時間を提案した.

UWMCの1日における様々な部門の稼働率や各科の状況に合わせた記録書類の平均ページ数,必要職員の算出を行い,最適化された生産性, 及び現場の状況を把握した妥当な生産性を考えた.

実際に現場の管理者にヒアリングを行い,プロジェクト実施後の変化について調査を行った.結果としては,従業員数の提案が現場にマッチしたこと, プロセスの改善,スキャニングする資料数の増加が得られた.

作業プロセスに対する提案とは別に,UWMCが今後スキャンプロセスに携わる職員を採用する際の人員選考の提案として,生産性を考え以下の項目を示した.

従来のプロセスで48時間,紙の医療記録を病棟に置いておく項目があったが,退院と同時にスキャンを行ってコンピュータに情報を入れておけば, 医師もその他のスタッフも必要な記録をオンラインで直ちに見ることができる.

現在,研究機関であるUWMCの紙の医療記録の保存期間は50年であり,現在30年に減らすことが話し合われているが,まだ決定ではなく議論がなされている.

Lisaさんは医療機関が外部検査所から受け取る結果報告書のスキャン作業におけるワークフローを分析するプロジェクトを行った. プロジェクトの対象は精神科の診療所である.

外部の検査所に試験を委託し,結果報告書を郵送で受けていた.検査所が手書きで書いた報告書を診療所に郵送し,診療所には医師一人ひとりに小さな郵便受けがあり, 書類を受け取るという非効率的な流れであった.

全ての情報の電子化をして,医師や臨床スタッフが一度コンピュータに入れた書類の閲覧がいつでも可能となり,誰かが休みの時でも他のスタッフが代わって情報にアクセスすることが できるようにという話でこのプロジェクトが始まった.

検査室から結果報告書が来る際,どの場所にどう行き着いて,書類管理はどうなるのか,現場の様々な人に話を聞いた.それらを基にコンピュータで現状のフローチャートを作り, 視覚的に一目でわかるようなグラフィックの資料を作成した.そして,ワークフローの中でどこにどのような問題があるのかを特定し,ワークフローの効率を良くするための改善策を提案, 自分たちの提案する理想のフローチャートも作成し現場の方へ提出した.

プロジェクトを行う上で,診療記録類を管理しているマネージャーやシステムアナリストの人とも話をし,状況を理解した.組織で使用しているDoc Locatorというシステムの機能分析を行った.

→医師は施設間の移動が多いので,オンラインでいつでも見たい情報の閲覧が可能なシステムを構築することを考慮した.Capstoneプロジェクトの講義では,フローチャートの作り方,因果関係を分析する手法であるフィッシュボーン分析,時間管理のためのGANTチャートなどの学習を行い, プロジェクトの実施を通して現場でそれらの分析方法を活用して実際の例に当てはめることができた.

Anneさんは医療組織における,スキャンされた医療記録の保存のための指針とその手順についての分析を行った.

対象組織はEver Green Medical Centerで,「スキャンした医療記録はどのくらい保存しておくべきか」をテーマにプロジェクトを実施した.

プロジェクトの目的は,スキャンし終わった紙の医療記録の保存期間をどう設定すべきか決定支援を行うことである.

現在,Ever Green Medical Center(EGMC)はUWMCと同じ電子医療情報システムを使用し,書類を全てスキャンしている.このプロジェクトを始める前には様々な病院に電話をかけ, オンラインでリサーチを行った.そして,クリニカルコーディネータの方々から様々な提案をしてもらい最終的に,医療記録の電子化の面で一番進んでいる(紙は破棄してもいいという段階にある) 病院であったのでEGMCを対象組織として決定した.

スキャンの作業をしている人,アナリストの人にシャドーイングをして,作業の観察を行った.現況はどのようなシステムになっているかを視察し, 作業の品質を高めるためにどのような提案ができるかを見極める作業を行った.

学生側は,紙の記録の保存期間を6ヶ月と提案したが,組織側は最終的にはさらに短く,3ヶ月と決定した.

このプロジェクトを実行するのに現場からの支援を期待していたが,あまり協力が得られず,結果としてプロジェクトのリサーチは成果が得られなかった.

このManagement ProjectⅡの中で学んだこと・勉強になったことは,指針書,手順書の書き方を学べたことであり,とても良い経験になった.また,クラスでフィッシュボーンやダイヤグラム・GANTチャート分析の分析手法を学び, それらを応用することができた.

RichardさんはUW卒業後,VAのHIMインターンシッププログラムを受け,現在VAでテレメディシン担当として勤務している方である.Richardさんがこれまで,現場の状況を把握し, システムやデータの流れを改善できないか検討を行った事案に関してお話していただいた.また,RichardさんはHIMインターンシッププログラムを受ける以前は看護師をしていて, 臨床の知識も持つ方であった.

医師などの専門職の人たちが行ったケアに対する診療報酬の請求データがどのように流れているのかを調査した.

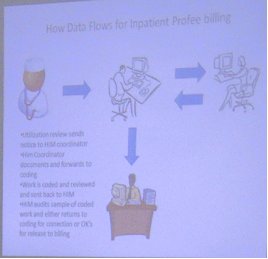

医療記録のデータの流れは,まず利用度調査をするUR(Utilization Review)部門の看護師がデータのレビューを行う.次に入院中の患者の詳細データをHIMに送り,入院期間が何日だったか, いつコーディングができる状態になるかなどのデータを入力し,コーディング担当の方に送る.コーディングが必要ならコーディングを行い,コーディングを検査する外部の機関にデータ送り, UR部門にもう一度戻される形でデータが流れている.

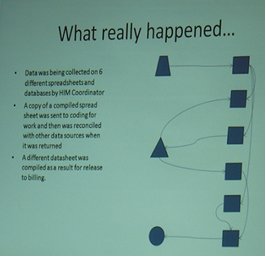

図5は実際に医療記録データが流れる様子をそのまま図式化したものである.しかし,記録をどのように扱わなければいけないのか,記録を行うプロセスをトレースしていくと, 実際にデータは図6のように流れていることがわかった.記録という部分だけ見ると,このように複雑な流れをしていることがわかる.

そこで,データが図5のように流れていくのであれば,データを記録するプロセスも同じように単純にできないものかと考えた. そして,記録を行う様々な関係者が共通にアクセスできるデータベースシステムを作成した.使用者は,記録をしなければいけないところに,記録完了のチェックする.

書類は多くの種類があるので記録の手順や必要項目が様々である.記録をする人が再びその記録を必要としない場合は,必要な部分が済んだらチェックをして次の人へ回すというように流れを簡素化した.

また,コーディングの部門では,患者記録が溜められた5〜15くらいのケースがコーダーに送られていて1回のコーディングの作業が大量になっていた. 1回の量にコーディング作業を割り当てられているコーダーは1人,2人のみなので,コーダーに毎回同時に大量の患者記録が送られると, 決められた期間内にコードしなければいけないものが期間内に間に合わないという問題が挙げられた.

そこで患者記録が一定量溜まったらコーダーへ送るという流れではなくて,記録が終わったら次々にコーダーの元へ送られるようなシステムに変更すれば, 切れ目がなく流れがスムーズになり,コーダーの仕事の流れも良くなり,一時期に患者記録が多く溜まる問題を解決できないかと考えた.

HIMの方の考え方からすれば,患者記録には監査が入るが,今までは1ヶ所に患者記録が保存されていなかったため,多くの書類の監査をしてもらう場合に作業が大変であった.

→1ヶ所に保存できるようになれば監査もスムーズになるのではないかと考えた.

データプロセスを扱う仕事は,今までは決まりがたくさんあり,例外なども多くあったため複雑だった.そのため,担当者が辞めた場合に次担当者に仕事の内容の説明をすることが大変であった. そうではなく,シンプルな構造で引継ぎが簡単にできるような記録のプロセスにしたいと考えた.新しい担当者が仕事をする場合に,それぞれの項目に指導書がはめ込まれており, クリックするとインストラクションシートが出力されどのようにプロセスを扱ったらいいのか,具体的に仕事の仕方が学べるようになっている.

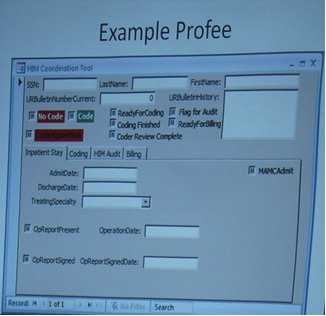

図7はRichardさんが作成したHIM Coordination Toolの画面の一例で,一般の情報(名前・性別など),書類のステータス(書類がある場所,どのような状態にあるか)が記載できる. グレーの四角は,コーディングをするための準備が完了していることを意味する欄で,このチェック欄にチェックがある書類だけを取り出せばよく,コーダーは多くの書類を見て必要なものを探す必要がない. コーディングが終わったというチェック「Coding finish」にチェックすれば次の部門に移るというように簡素化した.

このシステムの使用者はコーダー,コーディングのレビューを行う人,監査をする人と,請求を出す人である.今まではそれぞれの部門の人達が異なるデータベースシステムを使用していたが, それらの管理を統一したこのシステムの活用によって記録に関する情報が一目でわかるようになった.

アメリカで使っているCPTのレベルは1,2,3に分かれていて,レベルによって診療報酬の償還が異なる.レベル3は,患者一人に対して$2800(約28万)ほどの償還があるが, レベル2になると$270ほどで10倍もの差が生まれる.どのようにCPTでコード化するかによって組織に入るお金に影響を与える.

ケア提供者(医療者)としては,レベル3のケアをきちんとしているが,記録がきちんとなされてないため,レベル3の診療報酬が返ってこないことがある.この問題に着目し, きちんと行ったケアに対してきちんとした記録が付けられ,きちんとした償還を受けるようにしたいと考えた.

HIMの部門では,"VISTA"というVAのデータマネジメントシステムによる報告を四半期ごとに行う.その報告されている作業プロセスを調べてみると,作業にとても時間がかかっていて, 患者1人に3〜4日かかる状態になっていた.そして従来のプロセスは範囲も狭く,機能性も非常に低かった.例えば,ある手術でレベル3になった患者がどのくらいいるのかはわかったとしても, 医師一人ひとり,個人がレベル3の患者をどのくらい持っているかというデータを出そうと思っても,うまく出せないという状態であり,データを抽出することもマニュアを用いて行っていた. それらの問題点から,自動的に欲しいデータを抽出する方法がないか考えた.今までは1ヶ月に1回,データ抽出をマニュアルで行っていたが,次回の実施までに時間が空くので担当者はデータ抽出の操作方法を忘れがちになる. そうではなく,いつでも自動的に処理ができ,欲しいフォーマットでデータを取り出せるようにできないか考えた.

そして,データ処理のためのデータベースシステムを作成した.VAにはメインの大きなデータベースシステムがあり,毎月Richardさんのところにテキストファイルでデータが送られて来るためそのデータを自動的に アルゴリズムにかけて処理が済んでいないデータを,独自のデータベースに落とし込むように設定し,欲しいフォーマットで情報が出せるようにした.グラフィックな形でも出力できるように配慮した.

ソートの項目によって患者がどのくらいのケアレベルになっているかを一目でわがかるようにした.手術は複雑な処置であるので高いケアレベルで出てくるだろうと予想していたが, このデータベースシステムを活用してグラフィック化してみると,該当するデータの50%弱はレベル2になっていた.

毎月,自動的にデータが出てくるようになっているため,それぞれの科の医師のマネージャーが現状確認を行えるようになった.

このシステムを作り,副次的に得られた効果としては,各科の医師のマネージャーが他科ともデータを比較することができ,仕事の効率性,ケアの質の向上のための意欲にも繋げて行くことができた.

→Peer pressureからの状況改善の効果

本来ならば,臨床スタッフがケアに対するきちんとした償還を受けられるための記録をしなければいけないが,できていなかったシステムに問題があった.適切な償還を受けるための適切なコードを当てるには, 適切な記録がなされていなければならないので,それらの問題に焦点を当てて情報システムを活用して仕組みを改善させた.

本学と同じようにHIMを養成する教育機関であるUWでの研修は,様々な立場の方からのお話を伺いして,UWのHIM養成プログラムについて知ることができた.

UWのHIMプログラムの中で特に魅力的だと感じたことは,以下の3点であった.

現場に入る前の学生の時点で,現場で使われているシステムを活用して実践を行うことや,現場の状況を目で見て実際に感じて,現場ではどのようなニーズがあるのか, 観察し,考える機会があることと共に,自らプロジェクトを実行してHIMとしての視点を磨くことは,HIMとしてのスキルをより高めてから社会に出ることができ, 学生としての視野を広げることができると感じた.また,早い段階で現場の状況を理解することで,仕事に対する意欲の向上や,研究や学習に繋がりをもたらすことができる.

より高度な技術を持ったHIMの養成には,現場に即した指導プログラムと,地域社会と教育機関の連携が重要なポイントである.

そして,講義の中ではUWのHIHIMプロジェクトの卒業生であり,現在HIMとして医療組織で活躍されている方々のお話を聞くことができたことから,HIMの活躍の範囲が広く, 様々な分野で医療情報が重要なものとして位置付けされていることを実感した.

日本では未だ,診療情報管理士の活躍は病院に留まっている点が多く,幅広い医療組織や企業での診療情報管理士の役割や重要性を高めていくことが期待される.